artisan933

【artisan933×五箇山和紙】ORIHOSHI ~おりほし~

受取状況を読み込めませんでした

富山県と岐阜県の県境で、深い山の奥に世界遺産登録された合掌造りの集落を抱える五箇山はあります。そこでは深い山で生活する知恵が今も残り、その中でも伝統工芸に認定されている五箇山和紙は南砺市を代表する職人集団でもあります。

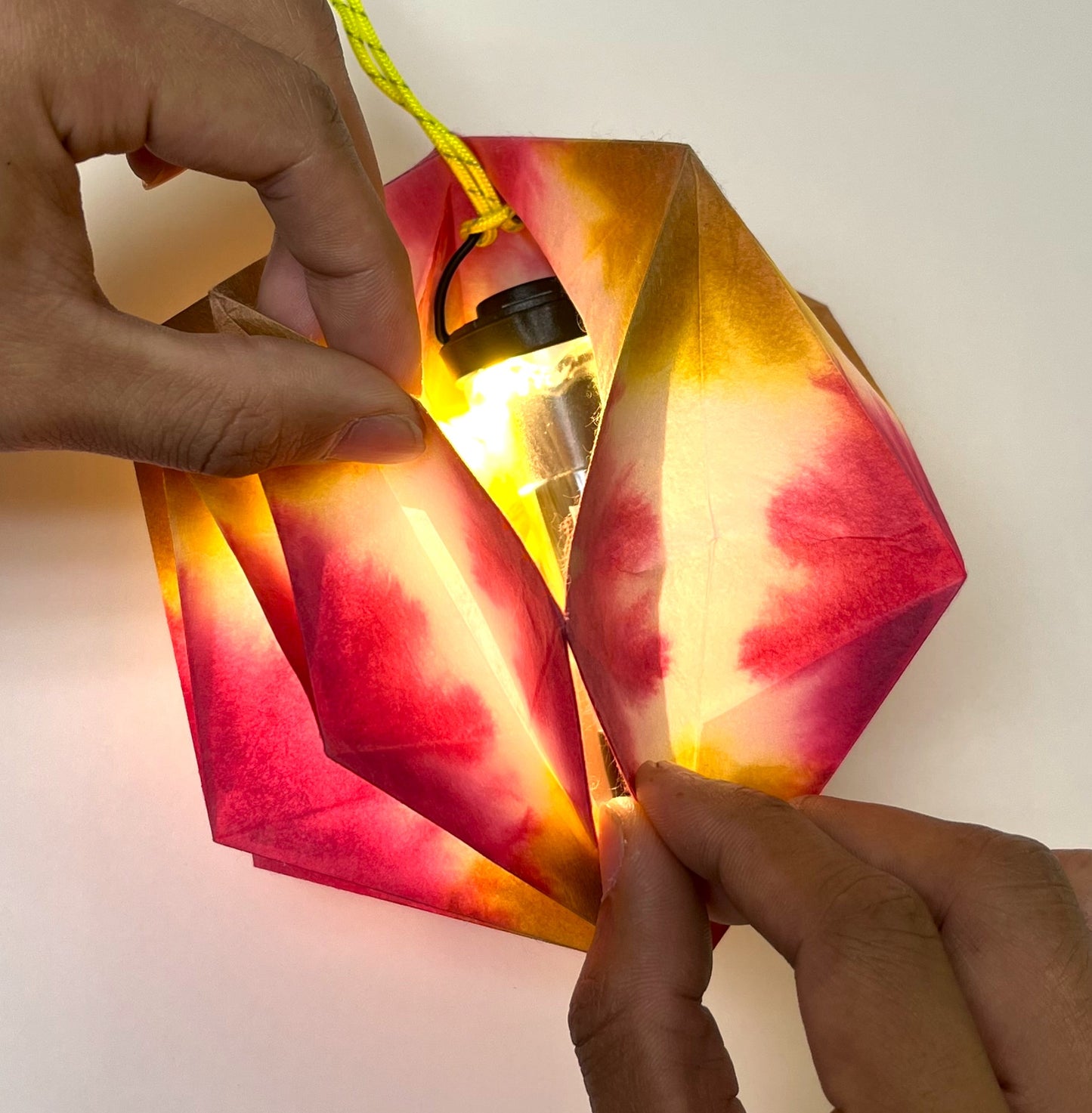

そんな歴史と確信を兼ね備えた五箇山和紙の若き職人、石本泉氏とartisan933が共同開発したアウトドアでも使用できる新しいLEDランタンシェードの表現に挑戦しました。

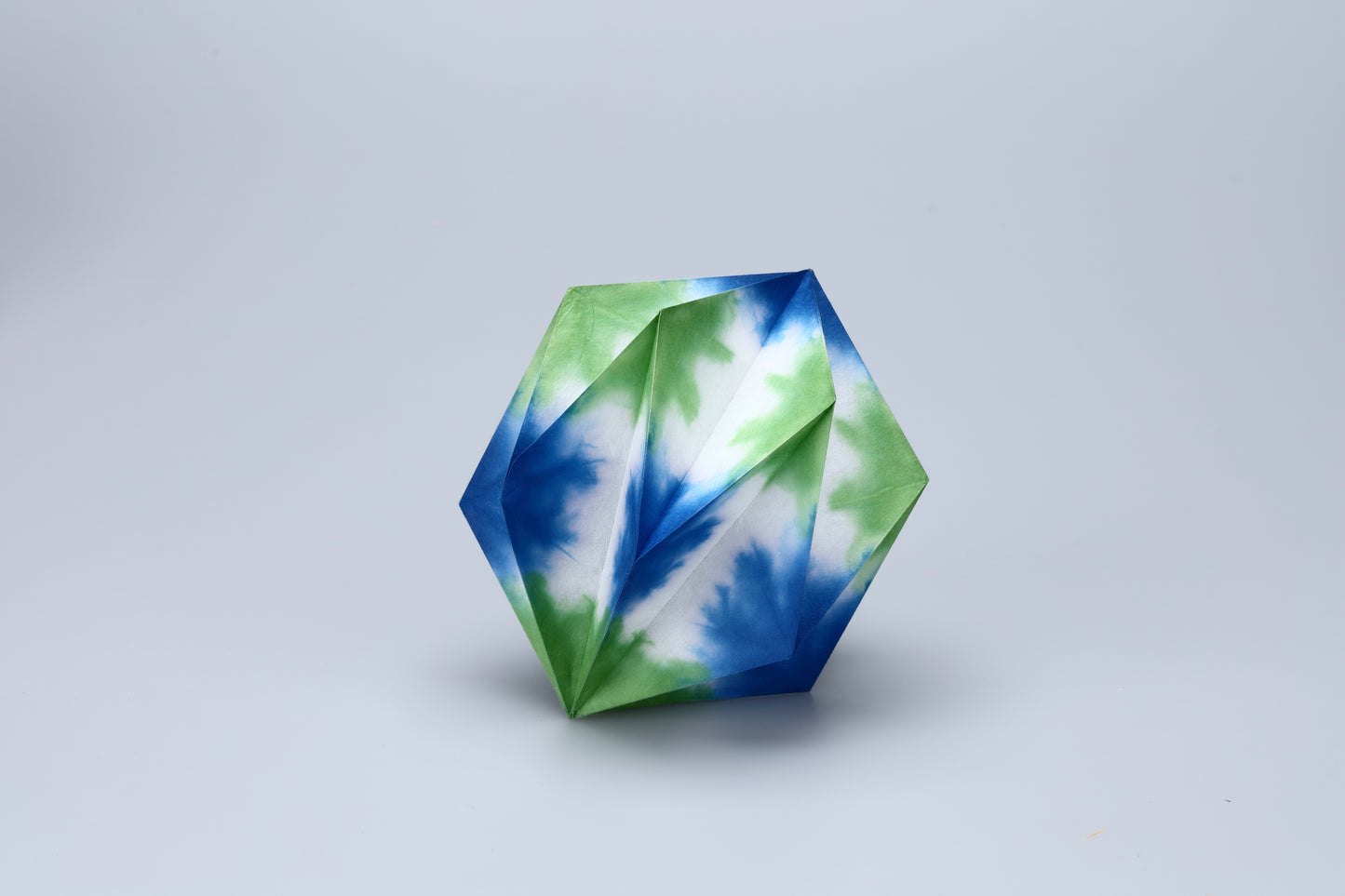

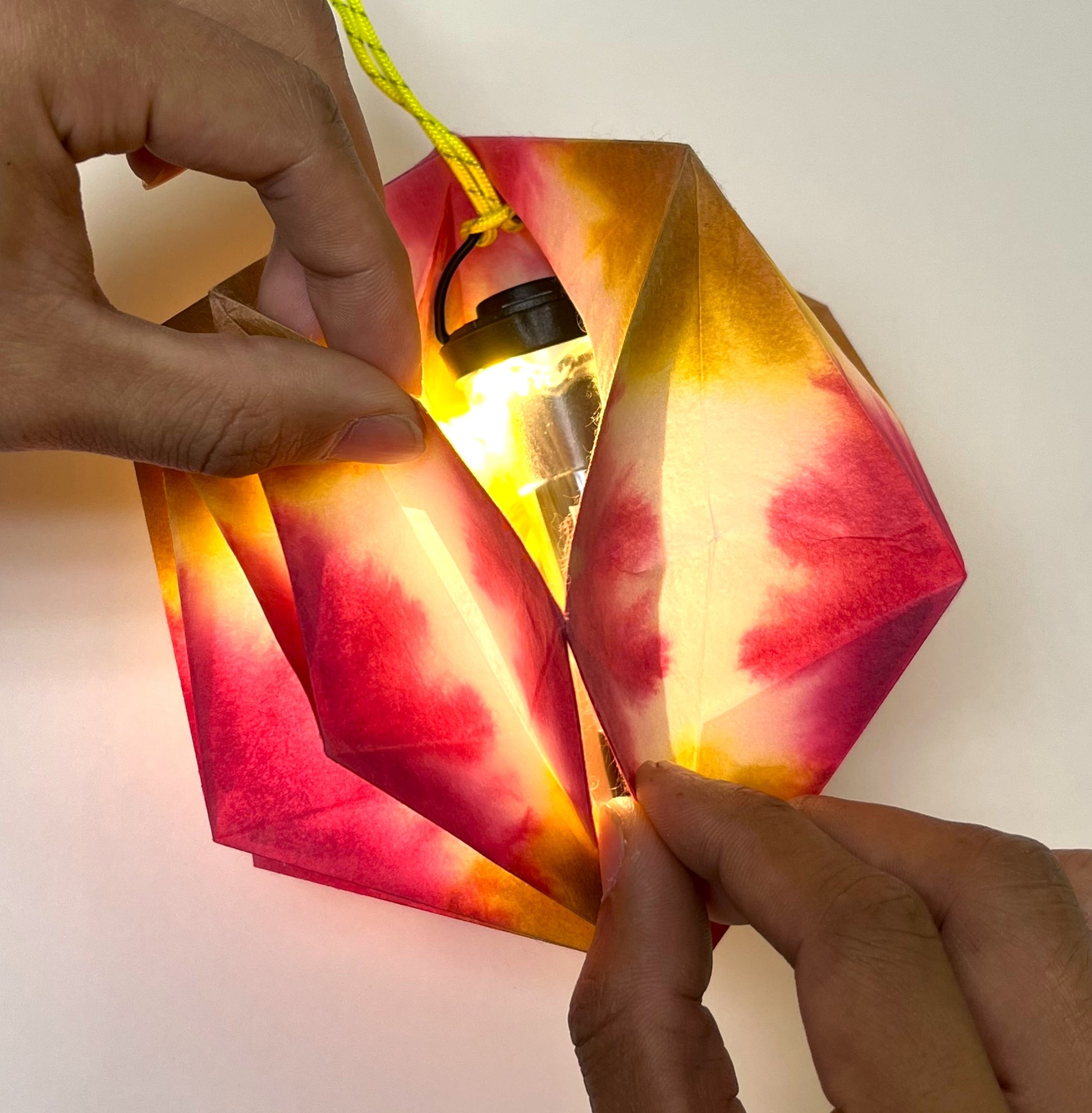

およそ半年に及び試行錯誤を経て産み出された商品は【ORIHOSHI-おりほし】の名前の通り、広げるとまるで星のような形でLEDランタンを包み込み、夜空で輝く星のように薄っすらと柔らかい光を放つことから、オリガミ+星という意味で名付けました。

アウトドアシーンではテントの中やタープの下を優しく照らし、室内でも和紙特有の柔らかい雰囲気を醸し出すインテリアとして幅広くご使用いただけます。

折りたたんでコンパクトになる収納性の高さも特徴の一つ。

和紙でしか表現できない、唯一無二なLEDランタンシェードが完成しました。

※商品はシェードのみとなります。(LEDランタンは付属いたしません。)

|

展開時、マグネットで着脱できるようになっています。 ・縦15cm×横7.5cm×厚み5mm (収納時) ・使わない時は折りたたんで保管してください。型崩れの原因となります。

石本 泉 1983年、山口県生まれ。 五箇山和紙の里を拠点としながら、新商品の企画開発など和紙の可能性を探求している。 |

Materials

Materials

Dimensions

Dimensions

Care information

Care information